ロコールジャパンとデザイン経営

当社では創業より数多くの顧問先様の伴走支援を行って参りました。

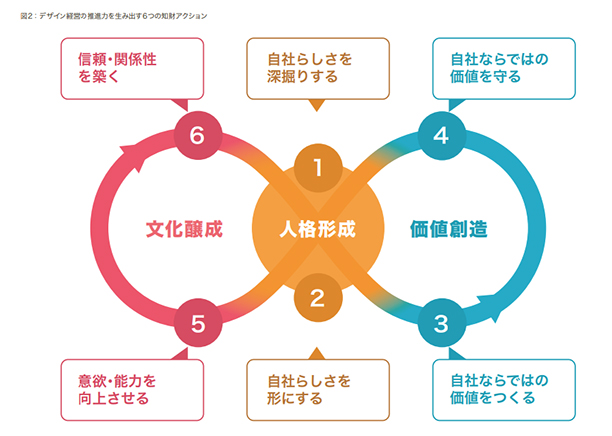

近年、「デザイン経営」という言葉が日本の企業経営の現場で急速に広まりつつあります。

しかしその概念は単なる「見た目のデザイン」ではありません。企業の理念、価値、ユーザー体験を軸にした包括的な経営戦略として、

「デザイン」が持つ創造性と構造的思考を活かす新たな経営スタイルなのです。

※出典先:中小企業のためのデザイン経営ハンドブック2

先ずはじめに理解してほしい事は

デザインという言葉の意味です

詳しくは👉 コチラに書いております!是非ご覧ください

デザイン経営の源流と日本における導入

「デザイン経営」という言葉そのものは欧米、特にイギリスや北欧諸国を中心に1990年代以降、経済活性化戦略の一環として広まりました。

製品やサービスの競争力を高めるには、単なる品質の高さや価格競争では限界があることが明らかになり、企業価値の源泉として「デザイン」が着目されたのです。

日本では、2018年に経済産業省と特許庁が発表した『「デザイン経営」宣言』が大きな転換点となりました。この報告書では、デザインを企業の戦略的資源と位置づけ、経営層がデザインを理解・活用することの重要性が強調されました。これにより、従来は開発部門や広報部門の領域と捉えられていたデザインが、経営の根幹に関わる存在へと進化し始めたのです。

なぜ今、デザイン経営なのか?

現在、あらゆる業界で市場の成熟化、ニーズの多様化、人口減少、DX(デジタルトランスフォーメーション)など、経営環境が劇的に変化しています。単に良い製品・サービスを作るだけでは差別化が難しく、企業の存在意義や提供価値を“体験”として伝えることが求められています。

こうした時代背景において、デザインは「企業の世界観を顧客に伝え、共感を生み出す手段」として不可欠な役割を担っています。また、デザイン的思考(デザインシンキング)は、イノベーションの創出や課題解決に有効であり、企業の持続的成長にも直結します。

行政機関がデザイン経営に注目する理由

行政機関、特に経済産業省や地方自治体がデザイン経営の推進に力を入れ始めた背景には、地域経済の活性化と中小企業の競争力強化への期待があります。地域資源や伝統産業の再構築には、「モノづくり」だけでなく「コトづくり(体験や文脈を含んだ価値創造)」が必要であり、その鍵を握るのがデザイン経営です。

また、デザインは「行政の在り方」そのものにも変革を促しています。住民にとってわかりやすいサービス設計や、政策の可視化、市民参加の促進など、行政サービスの質的向上にも貢献しています。

これからのデザイン経営に必要な人材とは?

これからのデザイン経営を担う人材には、以下のような素養が求められます。

ビジネス理解と共感力:経営課題を理解し、ユーザーの視点と企業視点を橋渡しできる能力。

デザイン思考と構造化力:課題解決に向けて柔軟かつ論理的に考える力。

共創力・ファシリテーション力:多様な関係者と対話し、協働できるスキル。

持続可能性の視点:環境・社会課題への意識を持ち、倫理的な価値創造を行う姿勢。

このような人材は、単なる「デザイナー」ではなく、事業創造のパートナーとして経営チームと並走できる存在です。

ロコールジャパンの伴走支援との親和性

株式会社ロコールジャパンが提供する「伴走型支援」は、まさにデザイン経営の実践と強く結びついています。私たちは、クライアントの課題を一時的に解決するのではなく、中長期的な視点で経営にデザインを組み込み、組織そのものを強くするサポートを行っています。

地域企業や中小企業が抱える「自社らしさの見失い」や「差別化の困難さ」は、デザインの力で再構築することができます。ロコールジャパンは、ビジョンの可視化、ブランド構築、サービス設計、社内外のコミュニケーションデザインなど、経営とデザインの融合を支援しています。

また、単なるアドバイザーにとどまらず、経営層と現場を繋ぎながら、具体的なアクションプランの策定・実行まで伴走するスタイルは、多くの企業から信頼を得ています。

デザイン経営は、もはや一部の大企業やクリエイティブ業界だけのものではありません。むしろ、変化の激しい今の時代にこそ、地域や中小企業こそが積極的に取り入れるべき経営戦略です。

ロコールジャパンは、「自社の価値を言語化し、体験として届ける」ための最良のパートナーとして、これからも多様な企業とともに歩み続けます。